Da molto tempo colleziono letteratura sulla storia dell’automobile e la mia collezione di modellini in scala 1:43 si avvicina al migliaio di pezzi. Questi disegni sono stati realizzati su commissione per il mio prossimo libro sul design automobilistico italiano dal 1948 al 1973, che abbraccia i primi anni del dopoguerra fino all’inizio della crisi petrolifera. Fu un’epoca d’oro in cui grandi personaggi, tra cui due figure chiave ma sottovalutate, crearono veri e propri capolavori: sono convinto che il design automobilistico del dopoguerra si sia sviluppato in questo modo grazie al ricco industriale Piero Duzio e all’ingegnere aeronautico Giovanni Savonucci.

Piero Ettore Duzio era un playboy, nel senso migliore del termine. Quasi contemporaneo del XX secolo (nato il 13 ottobre 1899), proveniva da una famiglia molto ricca di Torino: mentre il clan Agnelli possedeva la zona a destra di piazza San Carlo, la famiglia Duzio possedeva principalmente il lato sinistro. Da ragazzo, Piero era un calciatore della Juventus e, quando si infortunò al ginocchio, la proprietà del club lo sostenne assumendolo come rappresentante di vendita per un’azienda tessile svizzera. Dimostrò di essere molto talentuoso, vendendo più copie nella sua prima settimana di quanto il suo predecessore avesse fatto in un anno. Nel 1926 Duzio aprì la propria azienda tessile e divenne il primo in Italia a produrre tele cerate. In seguito si dedicò al settore bancario e iniziò a produrre racchette da tennis e biciclette con il marchio Beltrame. Infine fonda la società Compagnia Industriale Sportiva Italia, o semplicemente Cisitalia.

E sì, Piero era un appassionato di automobili.

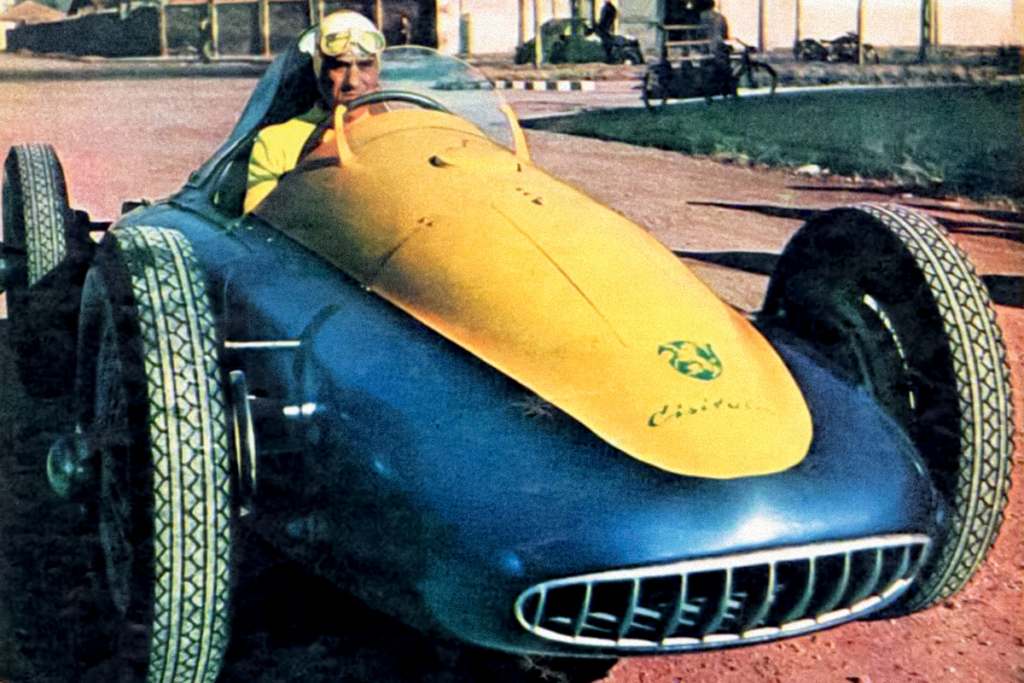

A sinistra c’è il pilota e collaudatore Piero Taruffi, al centro c’è Piero Duzio e alla sua destra c’è Giovanni Savonucci.

Jacosa e Tubes

Nel 1929 Duzio iscrisse la sua prima Maserati alle competizioni amatoriali, per poi passare ai Gran Premi più importanti. Nel 1938, alla Mille Miglia, si classificò terzo nella classifica generale con la scuderia ufficiale Alfa Romeo, guidata nientemeno che da Enzo Ferrari.

Duzio aveva pensato di costruire la propria auto da corsa già prima della guerra e decise di creare quella che oggi chiamiamo una “monocup”: gare con auto identiche, in cui l’abilità del pilota decide l’esito. Duzio non aveva problemi finanziari (dopotutto, dal 1932 la sua azienda forniva uniformi all’esercito fascista italiano) e, mentre i bombardieri americani attaccavano Torino, il famoso Dante Jacosa, ingegnere capo della Fiat, lavorava di sera nella villa di Duzio, sviluppando un innovativo telaio tubolare spaceframe per un’auto Cisitalia con carrozzeria in alluminio.

Inizialmente Jacosa intendeva utilizzare il telaio della sua creazione, la Fiat Topolino. In seguito, tuttavia, decise di utilizzare solo il motore (naturalmente in una versione più potente e con carter secco) e alcuni componenti dell’auto. Il resto del telaio è stato progettato da zero, nello stile della BMW 328 Mille Miglia ultraleggera del periodo prebellico. Dopotutto, la fabbrica di Duzio non produceva solo biciclette, ma anche cabine di aerei e aveva esperienza nella lavorazione dei tubi. Sono riusciti a reperire i tubi in acciaio al cromo-molibdeno per il progetto. Mentre il telaio della BMW 328 MM pesava 103 kg, la “gabbia” di Duzio per la nuova vettura era quattro volte più leggera!

Quando il Paese tornò in tempo di pace, Jacosa non volle più lasciare la Fiat. Tuttavia, raccomandò a Duzio Giovanni Savonucci, capo del reparto aviazione della Fiat, come ingegnere di talento. Con il suo stile inconfondibile, Piero Duzio gli offrì il posto di ingegnere capo, con uno stipendio dieci volte superiore a quello della Fiat. E così, dall’agosto del 1945, la sede lavorativa di Savonucci divenne la Cisitalia.

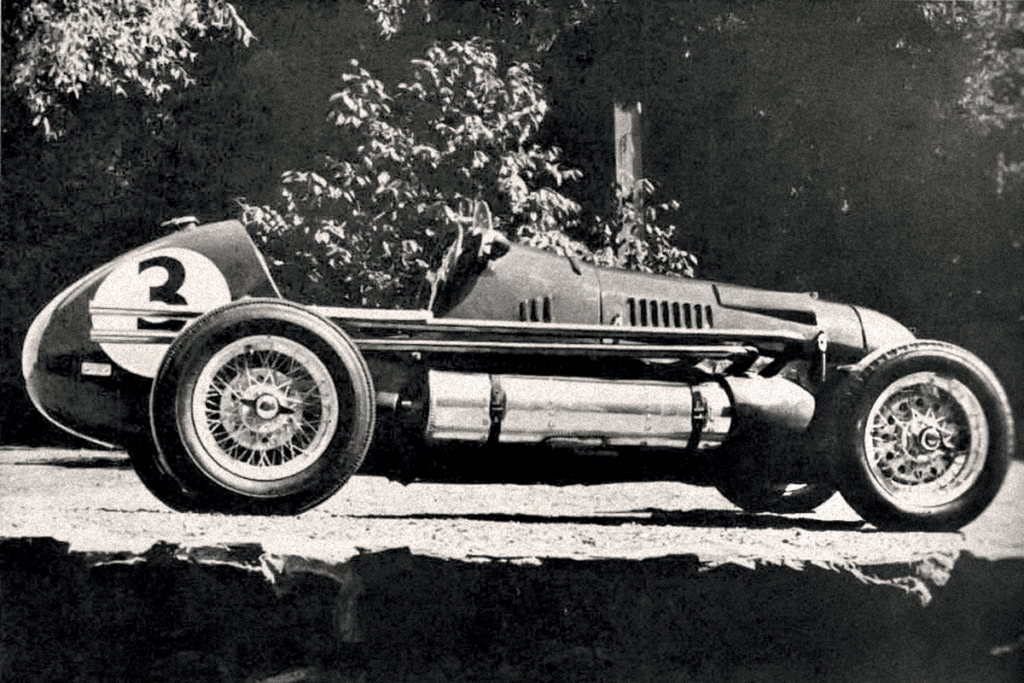

La Cisitalia D46 pesava solo 400 kg. Il cambio era a tre velocità, con innesto semiautomatico: la prima e la retromarcia si innestavano tramite una leva posta sotto il volante, mentre la seconda e la terza marcia venivano innestate in sequenza dopo ogni pressione del pedale della frizione. Un’altra caratteristica era l’inclinazione del volante verso l’alto, per facilitare l’entrata e l’uscita del conducente.

Nella primavera del 1946 era pronto il primo prototipo monoposto, il D46 (Dusio 1946). Ad agosto erano state costruite sette vetture e a settembre erano tutte sulla linea di partenza della prima gara del dopoguerra in Italia. Non si trattava di una monocoppa: tra le altre 19 vetture c’era anche la prima auto da corsa di Enzo Ferrari, l’Auto Avio 815. Per il team Cisitalia, tra i piloti c’erano Piero Taruffi, che mise a punto anche la D46, Louis Chiron e l’imbattibile Tazio Nuvolari, ma a guidarli tutti c’era lo stesso Duzio. Questo è l’unico caso nella storia in cui un pilota ha vinto una gara d’esordio al volante di un’auto che portava lo stesso nome!

Largo e basso

Fu la migliore pubblicità possibile: gli ordini piovvero, anche per una versione a due posti. A questo proposito, Duzio disse a Savonucci: “Voglio un’auto che sia larga come la mia Buick, bassa come un’auto da corsa, comoda come una Rolls-Royce e leggera come la nostra D46”.

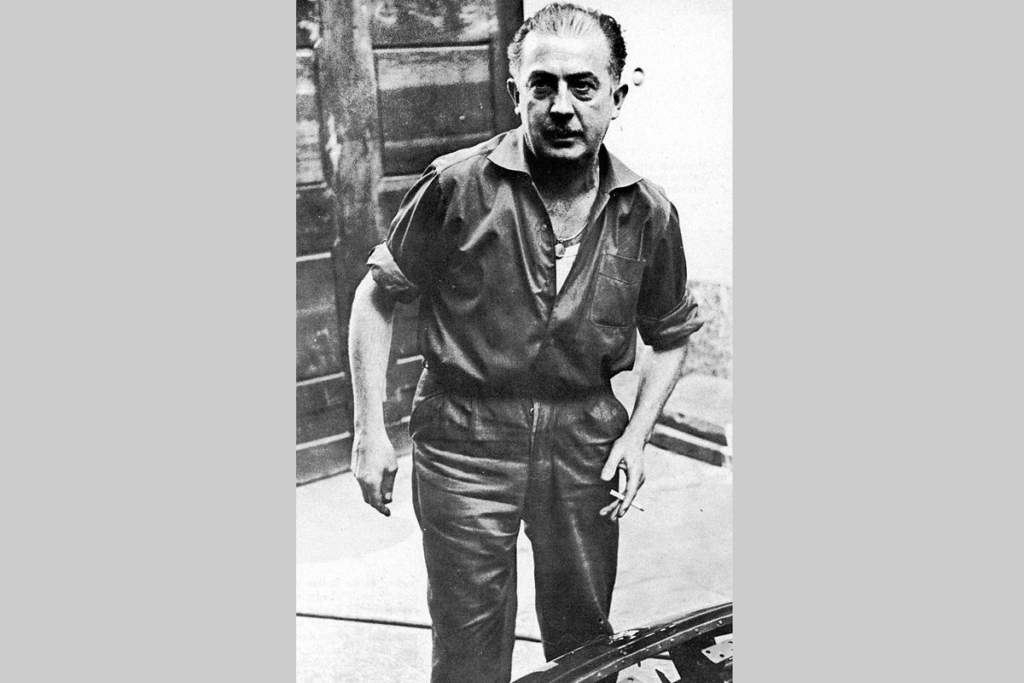

E Savonucci accettò l’incarico. Laureato al Politecnico di Torino in meccanica industriale, Savonucci aveva precedentemente lavorato come ricercatore di aeronautica e meccanica applicata. Durante la guerra prestò servizio come capitano nell’esercito italiano in Albania, poi guidò un gruppo di resistenza partigiana e aiutò la Quinta Armata americana a liberare l’Italia.

Giovanni Savonucci al lavoro.

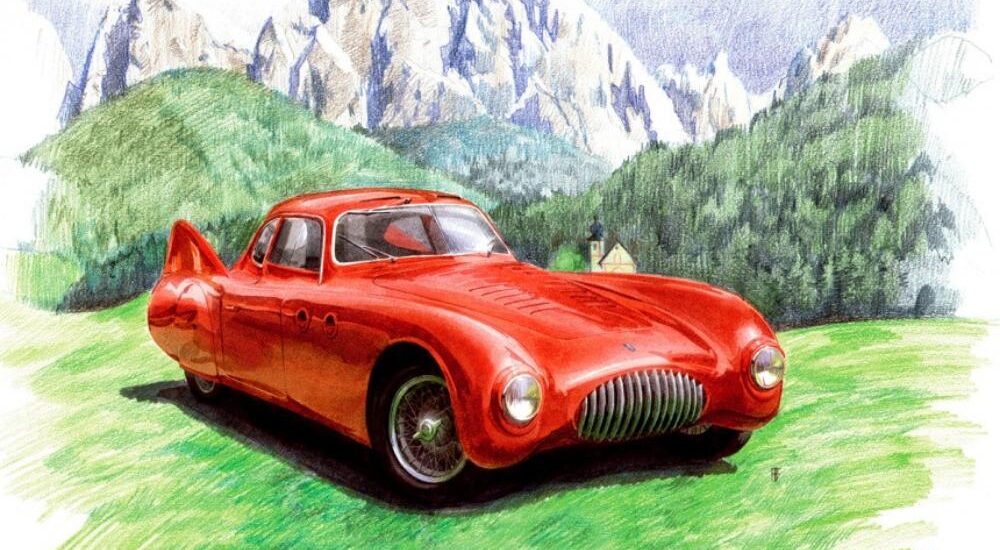

Sotto la guida di Duzio, il talento di Savonucci trovò piena espressione: si scoprì che Giovanni aveva anche un senso dello stile, il che non sorprendeva per un uomo di Ferrara, la culla del Rinascimento italiano. Per il telaio, basato sul telaio tubolare del modello da corsa D46, progettò una carrozzeria coupé passata alla storia dell’automobile con il nome di Aerodinamica Savonuzzi. L’ordine per la produzione di due vetture, poi denominate Cisitalia CMM (Coupé Mille Miglia), fu affidato alla ditta Stabilimenti Farina di Giovanni Farina. Alfredo Vignale, che lavorava lì dal 1939 e aveva fama di artista del metallo, impressionò a tal punto Piero Duzio che non solo pagò molto più del prezzo concordato, ma aiutò anche Vignale ad avviare una propria azienda di carrozzeria, che nel 1946 portò alla nascita dell’atelier Vignale a Torino.

Cisitalia 202 CMM, 1947. Le alte pinne posteriori garantivano stabilità alle alte velocità, lavorando insieme allo spoiler posteriore installato sopra il lunotto. I contorni lisci e la parte posteriore ribassata riducevano la turbolenza dell’aria attorno alla carrozzeria. Il cofano era più basso dei parafanghi anteriori, un elemento completamente nuovo nel design. Le misurazioni moderne del coefficiente di resistenza aerodinamica hanno mostrato un valore sorprendentemente basso, pari a 0,29. La vettura raggiunse la velocità di 200 km/h sull’autostrada Torino-Milano, nonostante il suo piccolo motore da 1.100 cc.

Tra l’altro, i fori di ventilazione nei parafanghi anteriori (due rotondi sul telaio 001/CMM e quattro rettangolari sul telaio 002/CMM) divennero una caratteristica distintiva delle carrozzerie Vignale. Nel 1949, prese d’aria laterali simili apparvero sulle automobili Buick.

Ma la Cisitalia CMM era un’auto da corsa e Savonucci decise di realizzare una versione di produzione basata su di essa, da vendere al grande pubblico. Nacque così la Cisitalia 202.

Alfredo Vignale al lavoro. Anche quando era proprietario di un’autofficina, svolgeva personalmente gran parte del lavoro.

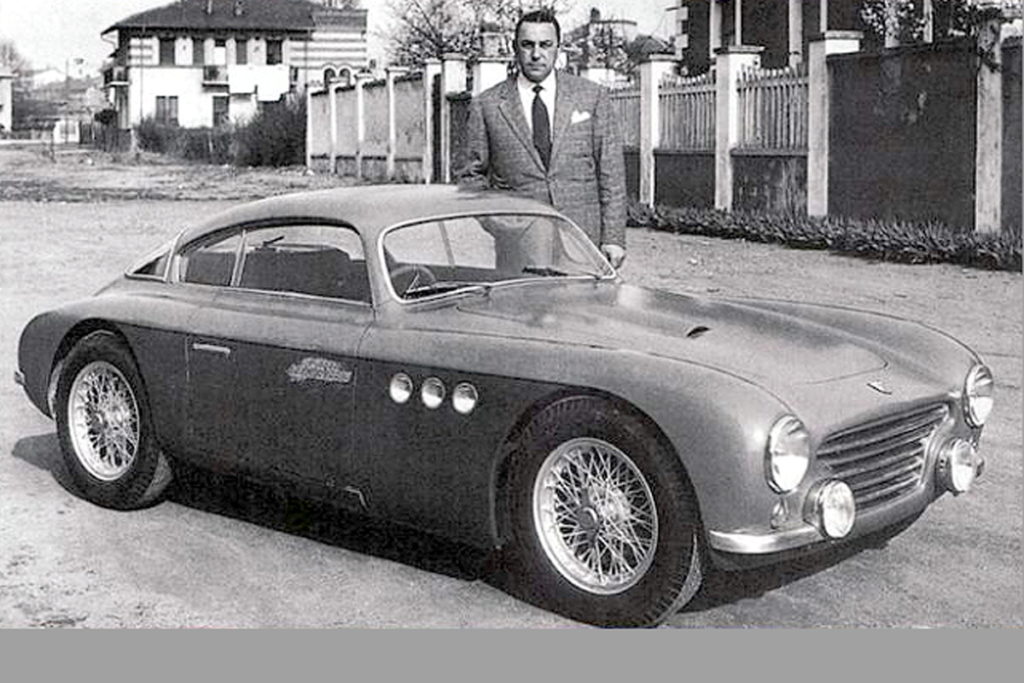

Alfredo Vignale posa con una Maserati 3500.

Savonucci eliminò le pinne posteriori, ingrandì i finestrini, accorciò la sezione posteriore e semplificò i contorni. Le carrozzerie, realizzate in una lega di alluminio e magnesio chiamata Itallumag, dovevano essere prodotte nell’atelier di Battista Farina, fratello minore di Giovanni, soprannominato Pinin. Nel settembre 1947, la Carrozzeria Pinin Farina iniziò a produrre la Cisitalia 202 Sport Coupé.

Successivamente Savonucci ringraziò pubblicamente Pinin Farina per la progettazione di queste vetture. Tuttavia lo stile era interamente opera sua. E non solo lo stile: Giovanni progettò tutta la meccanica, supervisionò la costruzione e fu perfino collaudatore.

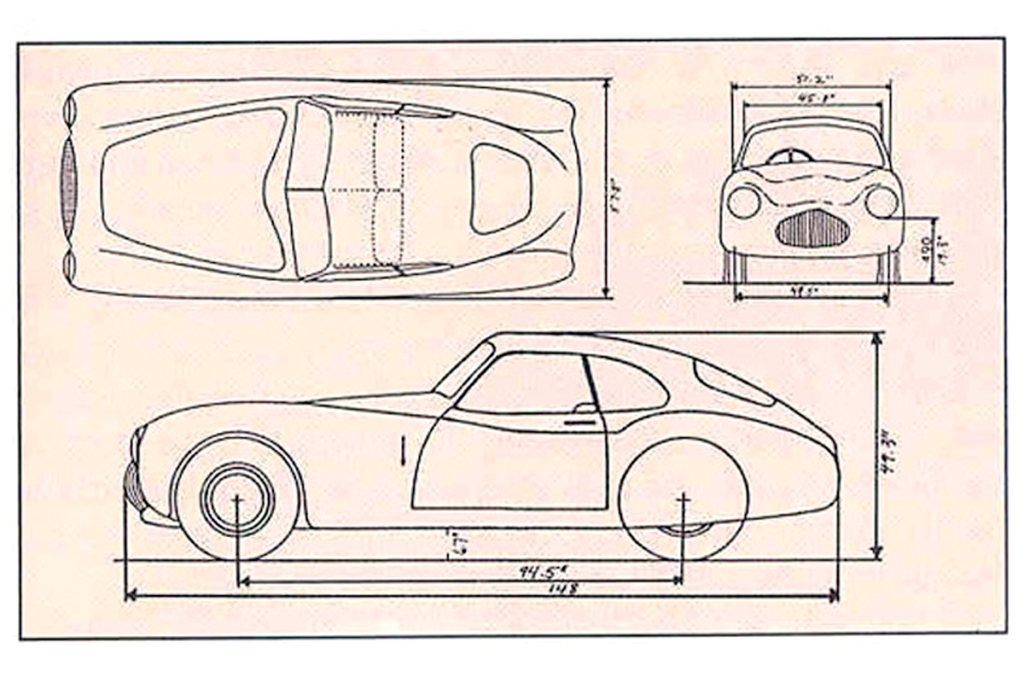

Il primo schizzo della Cisitalia 202, realizzato da Savonucci.

La Cisitalia 202 Sport Coupé è stata la prima auto di serie al mondo costruita su un telaio spaceframe, poiché Colin Chapman costruì la sua Lotus Mark VI solo nel 1952 e Ferrari e Maserati impiegarono altri dieci anni per sviluppare strutture simili. Per una coupé con un motore minuscolo che erogava solo 50-60 CV, Duzio chiese più di quanto i concessionari chiedessero all’epoca per una Jaguar XK120 o una Cadillac 62 Coupé: 5.000 dollari! La Cisitalia 202 aperta del 1948 costava addirittura 2.000 dollari in più. Tuttavia, queste eleganti automobili si vendettero bene negli Stati Uniti, grazie al famoso concessionario Max Hoffman, che promosse con successo i marchi tedeschi e italiani tra l’élite americana. Soltanto Henry Ford II acquistò due vetture Cisitalia con carrozzerie diverse.

Cisitalia Tipo 202 Berlinetta, 1947. La griglia del radiatore, concepita da Savonucci, era un ovale irregolare, riempito con 23 piastre verticali in alluminio lucidato. Le prime carrozzerie non avevano prese d’aria laterali sui parafanghi anteriori, ma in seguito il loro numero e la loro forma variarono da una ovale a tre rotonde. La Carrozzeria Pinin Farina replicò questa carrozzeria quasi senza apportare modifiche per la Maserati A6/1500: l’atelier non solo ottenne elogi per il design, che apparteneva a Savonucci, ma lo copiò anche per un altro cliente!

Ironicamente, mentre gli americani ammiravano molto il genio di Savonucci per la semplicità del design, non adottarono questa forma, ma rimasero invece affascinati dalla sua altra invenzione: le pinne posteriori. Crebbero come il bambù e raggiunsero l’apice nei modelli del 1959.

Sembrava che la Cisitalia fosse sull’orlo del successo commerciale. Tuttavia, anziché concentrarsi sulla produzione e sul miglioramento del modello 202, Duzio decise di investire nelle corse: progettava di costruire una vettura da Gran Premio vincente, che in seguito avrebbe costituito la base della Formula 1.

Il prezzo della megalomania

L’intera squadra cercò di dissuadere il proprietario. Lo stesso Savonucci riteneva che l’attenzione avrebbe dovuto essere rivolta all’aumento della potenza del motore del modello 202, non alla spesa di enormi somme di denaro per una supercar. Ha fatto riferimento alle “Frecce d’argento” del periodo prebellico, ovvero la Mercedes e l’Auto Union, che erano state sviluppate sotto il patrocinio del regime di Hitler e con il sostegno dello Stato.

Ma Duzio rispose in modo inaspettato a questa argomentazione. Chi ha progettato l’Auto Union? Ferdinand Porsche? Dobbiamo assumerlo!”

Il problema era che dopo la guerra Porsche si trovava in una prigione francese per aver collaborato con i nazisti. Ma i soldi e le conoscenze potrebbero risolvere tutto. Carlo Abarth, direttore della scuderia di Duzio, era sposato con la segretaria della Porsche. Nel dicembre 1946, grazie alla mediazione di Abarth, il figlio di Ferdinand Porsche, Ferry Porsche, si recò a Torino, incontrò Duzio e ricevette un assegno di un milione di franchi francesi. Grazie a questo denaro e al sostegno dei famosi piloti Chiron e Sommer, nonché del giornalista Faru, Ferdinand Porsche e suo genero Anton Piëch furono liberati il 1° agosto 1947.

Duzio firmò contratti con Ferry e sua sorella Louise Piëch ancor prima del loro rilascio. Per lo sviluppo della vettura Cisitalia 360, della vettura sportiva con motore posteriore Cisitalia 370, di un cambio sincronizzato e perfino di un trattore, la famiglia Porsche avrebbe dovuto ricevere 400.000 scellini austriaci, 10 milioni di lire e 11.000 dollari USA. Per il supporto tecnico furono stanziati altri mezzo milione di scellini.

Tuttavia, il budget per la megacar a trazione integrale basata sul telaio spaceframe con motore boxer a 12 cilindri dotato di due compressori superò rapidamente le aspettative. Sul banco di prova la potenza del motore era di 500 CV e la velocità calcolata si avvicinava ai 400 km/h. Ma la situazione finanziaria dell’azienda peggiorò rapidamente. Nell’aprile del 1949, Duzio, rendendosi conto dell’imminente bancarotta, decise di spostare la produzione in Argentina, dove il presidente Juan Perón aveva promesso il suo sostegno.

Tazio Nuvolari e la fatidica auto da corsa Cisitalia 360, preparata per la spedizione in Argentina e verniciata con i colori nazionali.

Non si può dire che Duzio abbia avuto successo nel Nuovo Mondo. Mentre apriva una nuova fabbrica, la Autoar (Automotores Argentinos), e cominciava ad assemblare le sue automobili con il marchio Cisitalia, in seguito trasformò 3.000 jeep militari Willys in station wagon da sette posti, pratiche e resistenti, chiamate Rural. La sua azienda, la Cisitalia Argentina SA, importava anche macchinari italiani, costruiva camion e produceva attrezzature agricole. Tuttavia, il figlio prediletto della fortuna non riuscì a raggiungere le vette di cui aveva un tempo goduto, sebbene avesse visitato l’Italia e avesse perfino partecipato alle corse. Piero visse fino al novembre 1975 e fu sepolto a Buenos Aires.

Per affrontare le sfide in patria, Duzio affidò il compito al figlio Carlo, che tenne a galla la Cisitalia fino al 1964. La storia dell’azienda non si è conclusa con il fallimento, bensì con il pagamento dei debiti. Tuttavia, l’albero motore Hirth per il motore a 12 cilindri della Cisitalia 360, che era stato la fonte di tutte quelle disgrazie, fu simbolicamente gettato da Carlo nel Po.

Tubo dritto di Abarth

La collaborazione con Porsche non segnò solo il declino dell’azienda di Duzio, ma portò anche alla creazione del primo modello della famiglia Porsche, la Porsche 356 coupé, resa possibile grazie a finanziamenti italiani. Inoltre, dai resti della Cisitalia, Carlo Abarth fondò la propria azienda, più precisamente, dai pezzi di ricambio.

Dopo che Duzio Sr. si trasferì nel Nuovo Mondo, Carlo Abarth venne compensato per il suo lavoro precedente con tre Cisitalia 204 Sport finite, due delle quali smontate, e diverse casse di pezzi di ricambio. Tra queste parti c’erano dei nuovi tipi di silenziatori che Giovanni Savonucci aveva progettato per aumentare la potenza del motore, ispirandosi ai suoi studi sui… silenziatori per pistole. Il canale centrale, con sezione trasversale costante, aveva uscite laterali in una camera vuota riempita di lana minerale, che riduceva la resistenza del gas e aumentava la potenza del motore. Ma, cosa ancora più importante, Savonucci ha consentito di mettere a punto il suono, esaltando o sopprimendo determinate armoniche per ottenere una nota di scarico più gradevole.

Carlo Abarth tiene con cura la marmitta disegnata da Savonucci. Su di essa è visibile il simbolo dello scorpione, segno zodiacale di Abarth, emblema della sua azienda.

Carlo Abarth e la sua prima auto, l’Abarth 205A, all’altezza della vita.

Carlo Abarth capì che quello era il suo momento e diede il via alla produzione in serie di queste armoniose marmitte. Dal 1949 al 1971, Abarth ha prodotto circa 3,5 milioni di unità di 345 diversi tipi di automobili. Grazie a questa attività, Abarth poté gestire una propria scuderia e nella primavera del 1950 lanciò la sua prima auto con il suo nome: l’Abarth 205A, nota anche come Abarth Monza. In sostanza si trattava di una Cisitalia 204A modificata, ma con modifiche significative al telaio e al motore. La carrozzeria fu ordinata all’atelier Vignale e il suo design fu sviluppato da Giovanni Michelotti: un tempo considerato un bambino prodigio, Michelotti lavorò come assistente designer per Battista Farina dall’età di 14 anni e nel 1949, all’età di 28 anni, aprì il suo studio.

Abarth 205A Berlinetta, 1950, disegno di Giovanni Michelotti. La carrozzeria bassa con il tetto dolcemente inclinato e le tre aperture rotonde sui parafanghi anteriori, tipiche delle carrozzerie Vignale dell’epoca. La prima versione era un modello leggero con carrozzeria in alluminio, progettato per la Mille Miglia del 1950. Dotata di un motore Fiat elaborato da 1.100 cc, venne presentata al Salone dell’automobile di Torino del 1950. Dopo una serie di vittorie nelle gare europee, la vettura venne portata negli Stati Uniti, dove subì gravi danni in un incendio nel suo garage nel 1981. Il disegno mostra l’auto dopo il restauro.

Riesci a percepire quanto siano intrecciati i destini di tutti questi geni dell’automobile italiana?

E Savonucci? Nel 1949 Savonucci abbandonò la Cisitalia, e non solo per problemi finanziari: lo disgustava anche la collaborazionismo di Duzio con i tedeschi. Proprio di recente, durante la guerra, le SS avevano giustiziato suo fratello Alberto, strettamente legato alla resistenza partigiana. E la Porsche era una delle preferite di Hitler…

Supersonica di Savonucci

Dopo aver lasciato Duzio, Savonucci ricevette da un investitore americano l’incarico di progettare piccole auto da corsa come la Midget, che ebbero molto successo oltreoceano. Nel 1953, insieme a Virgilio Conrero, allora suo meccanico e collaudatore, Savonucci concettualizzò e diede vita alla concept car Alfa Romeo 1900 Conrero. Era dotata di un telaio tubolare con sospensioni posteriori indipendenti Lancia e di un rivoluzionario design "supersonico" denominato Supersonica: Savonucci tornò al tema dell’aviazione, che non gli era familiare per sentito dire.

La carrozzeria supersonica fu realizzata in metallo dalla carrozzeria Ghia e il capo dell’atelier, Luigi Segre, rimase così colpito dal talento di Savonucci che gli offrì l’incarico di direttore tecnico, posizione che Giovanni accettò nel 1954.

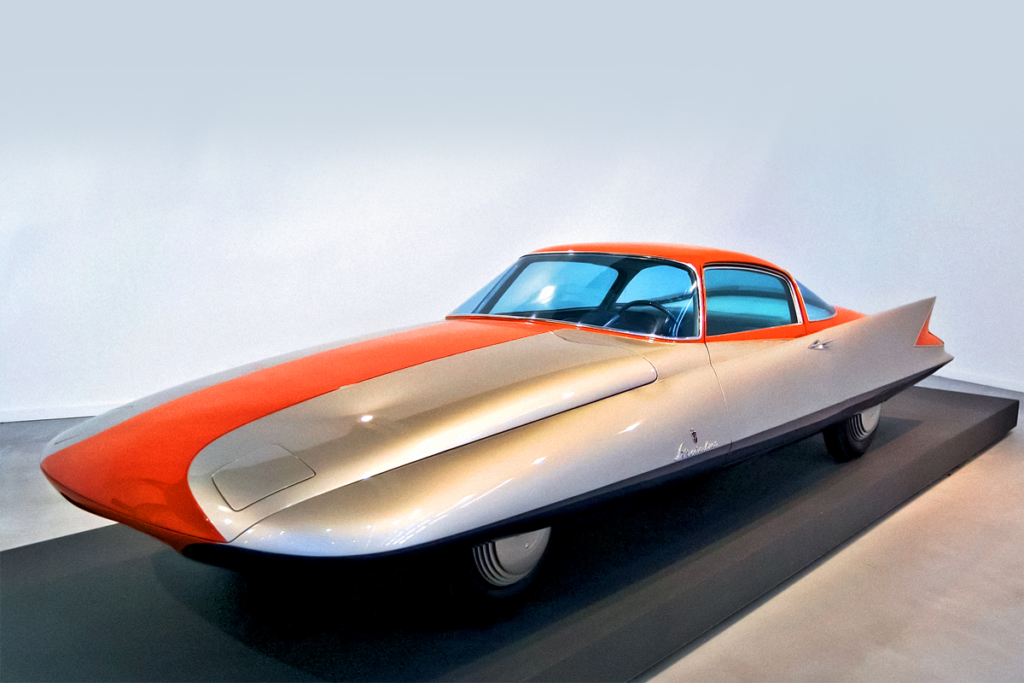

Il nuovo progetto di Savonucci ebbe un successo incredibile: per esempio, la Fiat firmò un contratto con la Ghia per la fornitura di 50 carrozzerie per il modello 8V. Segre propose anche una concept car in questo stile per il programma Idea Cars della Chrysler. Così, al Salone dell’automobile di Torino del 1954, accanto alla Supersonica venne presentata la De Soto Adventurer II, anche se le idee di Savonucci vennero adattate frettolosamente con la partecipazione attiva del capo progettista della Chrysler, Virgil Exner. Tuttavia, a causa del passo lungo, l’Adventurer II risultava sproporzionata, somigliando a un cane da caccia; nemmeno i paraurti mancanti aiutavano.

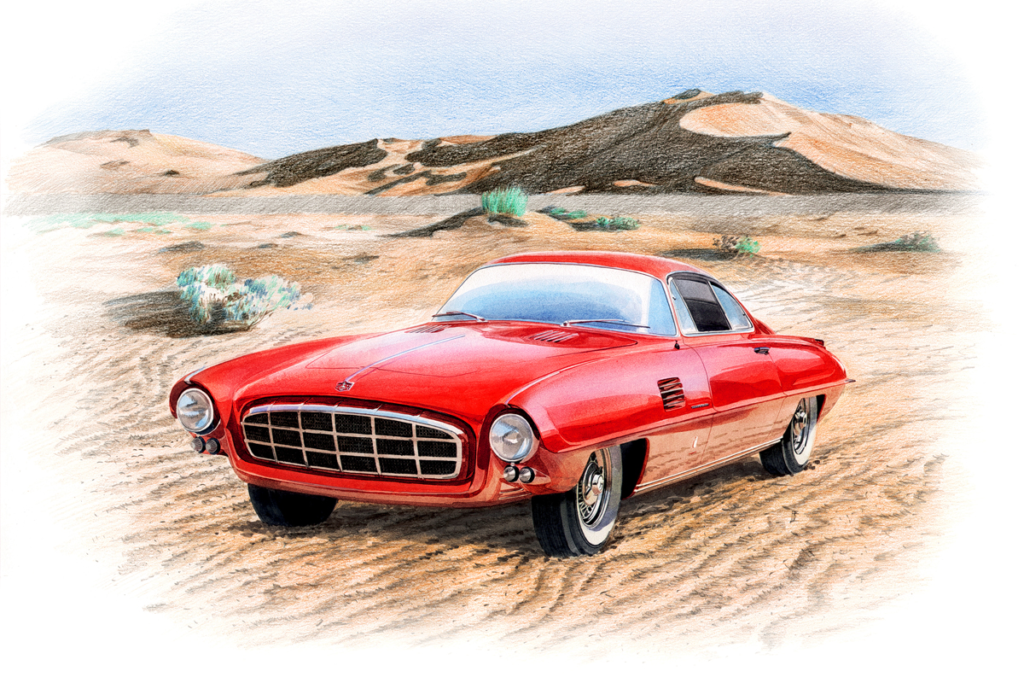

Fiat 8V Supersonic Ghia, 1953. La base era l’Alfa Romeo 1900C Sprint, con parti aggiuntive provenienti dalla Fiat 1400 e dalla Lancia Aurelia. Il cofano lungo, il tetto estremamente basso e le luci posteriori che ricordano gli ugelli dei motori turbogetto. Il lunotto posteriore e il tetto erano coperti da un grande pannello curvo di Perspex per creare un interno luminoso. Il bordo netto che partiva dalle ruote anteriori e terminava nella parte posteriore conferiva alla silhouette un senso di velocità.

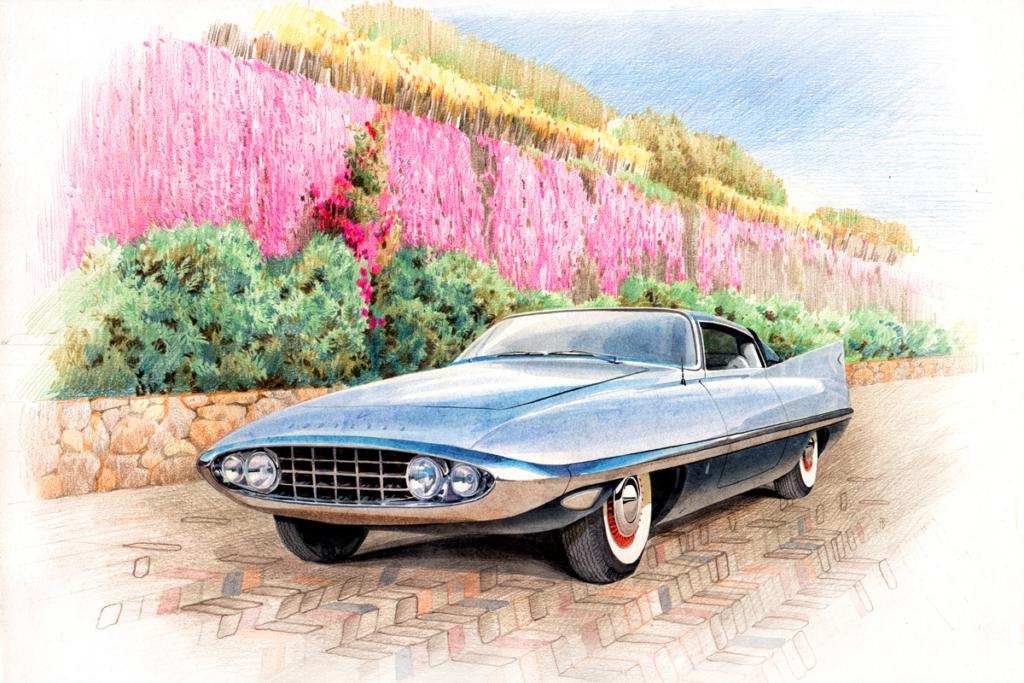

Pertanto, la concept car successiva che gli americani ordinarono a Savonucci fu costruita da zero, di cui vennero specificate solo le dimensioni esterne. Utilizzando il tunnel aerodinamico dell’Università di Torino, Savonucci progettò una carrozzeria super aerodinamica con pinne/stabilizzatori verticali che partivano dal muso della vettura. Il nome Gilda si riferisce all’omonimo film noir del 1946, con Rita Hayworth. La successiva concept car Chrysler Dart, costruita da Savonucci come parte del programma Idea Cars, vantava uno stupefacente coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,17!

De Soto Avventuriero II Ghia, 1954. Questa concept car fece il giro dei saloni dell’auto in tutto il mondo e, a Bruxelles nel 1956, fu notata dal re Mohammed V del Marocco, che la acquistò per 20.000 dollari, all’epoca più o meno lo stesso prezzo di una Rolls-Royce nuova. Tuttavia, una settimana dopo, il re restituì l’auto, sostenendo che il sedile era troppo stretto per il suo reale fondoschiena.

Tra l’altro, il Dart avrebbe dovuto salpare per l’America sulla famigerata nave Andrea Doria, ma all’ultimo momento la spedizione fu posticipata al mese successivo. Ciò salvò l’auto dall’affondare sul fondo del mare, poiché la Doria affondò al largo della costa di New York dopo essere entrata in collisione con la Stockholm, portando con sé la concept Chrysler Norseman, un’auto perfettamente funzionante che era stata costruita dalla Ghia in oltre 15 mesi.

Chrysler Dart Ghia, 1957. La base era la Chrysler Imperial con un motore elaborato da 375 CV. L’auto aveva una configurazione dei sedili 2+2 e un tetto unico progettato appositamente per essa, che consentiva all’intera sezione orizzontale di scorrere sotto il lunotto posteriore o di rimuoverla completamente, compresi i montanti posteriori, trasformando l’auto in una decappottabile durante la marcia!

In seguito, Savonucci si recò personalmente negli Stati Uniti, poiché un ingegnere automobilistico e stilista così talentuoso, con esperienza nel settore dell’aviazione, rappresentava una risorsa inestimabile per la Chrysler. A partire dal 1957, ha lavorato per 12 anni come vicedirettore tecnico per la ricerca nel settore automobilistico e delle turbine a gas. Giovanni fu felice di trasferirsi dopo la tragica morte del suo secondo fratello, Giorgio, avvenuta sulle montagne vicino a Cortina d’Ampezzo in circostanze misteriose: le ricerche continuarono da luglio a novembre, ma il suo corpo non fu mai ritrovato.

Ghia Gilda, 1955. Questa concept car di Savonucci ispirò Bruno Sacco, futuro capo designer della Daimler-Benz, a diventare stilista di automobili.

In America, tuttavia, il grande pubblico non scoprì mai il Savonucci. Tutta la gloria è andata al suo capo, George Huebner. Tuttavia, la Chrysler Turbine con motore a turbina a gas, di cui furono realizzati 50 prototipi in Italia presso la Ghia e consegnati alle famiglie americane per i test, era piuttosto impressionante. Nel 1969 Savonucci tornò in Italia: prima come responsabile dello sviluppo della Fiat, poi come consulente, ruolo che ricoprì fino alla sua morte, avvenuta nel 1987 all’età di 77 anni.

Savonucci a casa con una delle Turbine, pronta per le riprese del film The Lively Set (1964). Savonucci indica l’auto, lasciando intendere che è stata progettata da lui.

Ralph Waldo Emerson scrisse una volta: "Non esiste la storia, solo le biografie". Perché Duzio non si fidò della fortuna che gli aveva regalato il capolavoro Cisitalia 202 e desiderò invece la maledetta monoposto da Gran Premio? Savonucci avrebbe potuto fare molto di più se fosse rimasto a casa, dove era un dio del design aerodinamico. Ma entrambi hanno avuto un impatto incredibile sul mondo automobilistico moderno. E questo giustifica tutti i loro errori.

Foto: archivio dell’autore | disegni di Boris Fox

Questa è una traduzione. Puoi leggere l’articolo originale qui: Истинные герои итальянского автодизайна: Дузио, Савонуцци и революционная Cisitalia

Pubblicato Marzo 13, 2025 • 17m da leggere